個人所蔵の文化財(2)

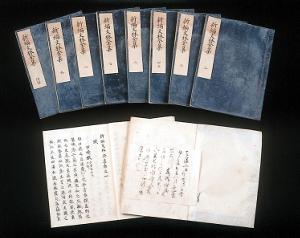

新編文林全集(しんぺんぶんりんぜんしゅう)

県重宝:新編文林全集

新編文林全集は、幼少の頃から学問に優れた八戸藩2代南部直政(なおまさ)が作った詩文を、家臣の戸田順折が集めて書きため、分類して元禄3年(1690年)に完成させたものです。

直政は、江戸藩邸内に「文林館(ぶんりんかん)」を設けて名士や家臣を集めて学問を奨励しました。

全集は、3部作られ、菩提寺南宗寺(なんしゅうじ)、江戸藩邸、江戸金地院(こんちいん)に収められましたが、県重宝に指定されているのは藩邸にあったものです。

鎧櫃(よろいびつ)

県重宝:鎧櫃

鎌倉時代から南北朝時代にかけて作られたとされている大型の鎧櫃です。この時代の様式を顕著に伝える秀作で、大河内家(おおこうちけ)が旧蔵していたものです。

この鎧櫃は、平面の部分は柄付(えつき)かんなで仕上げ、溜漆を塗っています。内側や小縁は黒漆塗りで六ツ足は布着(ぬのき)せ黒漆塗りとなっています。

隅小縁、六ツ足隅、角には山銅打出金焼付の金具が付けられています。

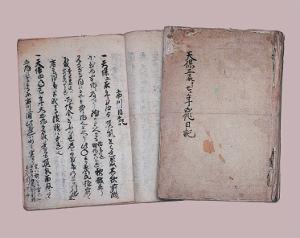

天保三辰ヨリ七ヶ年凶作日記(てんぽうさんたつよりしちかねんきょうさくにっき)

県重宝:天保三辰ヨリ七ヶ年凶作日記

天保3年(1832年)から同9年(1838年)に至る五戸通市川村(ごのへどおりいちかわむら)(現八戸市市川町)を中心とした飢饉(ききん)の悲惨な状況を克明に記述した編年体の凶作日記で、内題を市川日記といいます。

作者は、現在の市川町に在住した佐々木氏9代、佐々木太郎左衛門で、その後、佐々木氏は向谷地(むかいやち)姓を名乗り現代に至っています。毎年の気象、収穫、食糧欠乏をどう凌いだか、また、馬鈴薯が飢饉時の主食になることを実証し、村人にもその栽培を勧め、栽培方法も詳細に記述しています。

南部鶴紋蒔絵漆器(なんぶつるもんまきえしっき)

県重宝:南部鶴紋蒔絵漆器

これらは、八戸藩8代藩主南部信真(のぶまさ)の八女・鶴(つる)姫が、嘉永3年(1850年)、鹿児島藩8代藩主島津重豪(しげひで)の十三男・信順(のぶゆき)を婿養子に迎えられた時に、婚礼調度品(こんれいちょうどひん)として整えられた品々で、製作時期もこの頃と考えられます。

博物館に展示されている「菊牡丹唐草轡十字紋(きくぼたんからくさくつわじゅうじもん)蒔絵漆器」と「唐草南部鶴紋(からくさなんぶつるもん)蒔絵漆器」とともに、江戸時代後期の大名家婚礼調度の特徴をよく表しています。

更新日:2020年01月17日