個人所蔵の文化財(3)

千石船万徳丸図(せんごくぶねまんとくまるず)

市指定:千石船万徳丸図

江戸時代末期頃の千石船万徳丸を描いたもので、八戸の廻船問屋であった山四郎屋(さんしろうや)が伝えてきたものです。

作者や制作年代などは不明ですが、千石船の形態や乗組員の風体なども良く描かれており、幕末の運搬資料、民俗資料として貴重なものです。

八戸藩では、鮫を藩港として港の整備を進めたため、出入りする廻船も増えました。そうした往時の姿を伝える資料でもあります。

鬼瓦(おにがわら)

市指定:鬼瓦

この鬼瓦は、3個で1式をなすもので、八戸城下の新荒町(しんあらまち)に設置されていた惣門(そうもん)の瓦と伝えられているものです。

惣門とは、城下に出入りする人や物資を確認する番所の門のことで、番所で最も大きな門であったといわれます。

瓦は、向鶴紋(むかいづるもん)が付いたもの1個、雲流形をしたものが2個です。八戸藩には瓦葦の建物が少なかったようで、その製造場所は不明ですが、瓦製品としては出来がいいものといわれています。

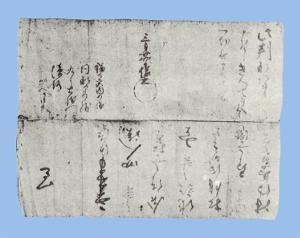

福士文書(ふくしもんじょ)

市指定:福士文書

福士文書は、八戸藩創設時に21人の藩士の1人に加えられ八戸に移った福士家の家系図と同家に関わる古文書からなっています。

系図には南部家の祖新羅三郎義光(しんらさぶろうよしみつ)の四男実光(さねみつ)が初代、実光が甲斐国巨摩郡西河内郷(かいのくにこまごおりにしかわちごう)福士村を拝領して福士姓を名乗ったこと、後に、南部光行(みつゆき)の奥州下行(おうしゅうげこう)に同行、11代親行の時、不来方(こずかた)を拝領、南部家が不来方に移った後、鵜飼(うかい)村に知行替(ちぎょうがえ)したことなどが記されています。

八戸藩政時代市街図(八戸藩城下町図)(はちのへはんせいじだいしがいず(はちのへはんじょうかまちず))

市指定:八戸藩政時代市街図(八戸藩城下町図)

八戸藩第2代藩主南部直政(なおまさ)時代の絵図面と伝えられ、寛文末期から元禄中期頃(1670年~1695年)に作られたものといわれています。

御家中屋敷、町人屋敷の位置や氏名が記録されており、八戸藩草創期の城下町の様子や、その後の変遷過程を研究する上で貴重な資料となっています。

大きさ 縦 210センチメートル 横 265センチメートル

更新日:2020年01月17日