八戸市立図書館に収蔵されている古文書

八戸市立図書館

八戸市立図書館の歴史は、明治7年(1874年)の「八戸書籍縦覧所(じゅうらんしょ)」の開設に始まり、明治13年の「八戸書籍館」の創設につながります。その後、館の運営は「八戸青年会」に移りますが、蔵書はすでに約6,500冊に達していたと伝えられています。

昭和4年には市制がしかれ、市庁舎別館の脇にあった「旧八戸小学講堂」(現在は櫛引八幡宮の敷地に移転されています)が「八戸市立図書館」となりました。

そして、昭和37年には堤(つつみ)町に新しく図書館が建設されましたが、蔵書数と利用者数の増加に伴い、昭和59年に長者(ちょうじゃ)地区に再び新築され現在にいたっております。

このように、八戸市立図書館は場所を転々と移しましたが、明治期からの所蔵を伝え続けてきた国内最古の公立図書館といわれ、また、旧藩主や郷土史研究家などから寄贈された古文書約3万点を収蔵しています。

古文書庫

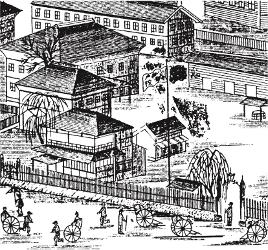

八戸書籍縦覧所(手前)と土蔵

『八戸実地明細絵図』より

自然真営道(しぜんしんえいどう)

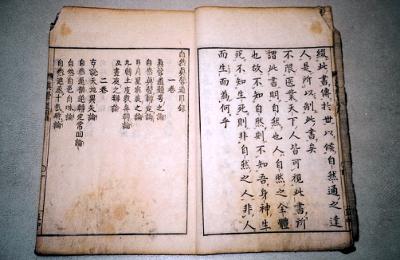

県重宝:自然真営道

江戸時代の思想家安藤昌益(あんどうしょうえき)の著書。

刊本「自然真営道(しぜんしんえいどう)」は3組しか現存しておらず、なかでも村上氏の所有する本は唯一の初版本で、安藤昌益の思想が最も忠実に表れており、昌益研究の根本史料とされています。

安藤昌益は、延享元年(1744年)から宝暦8年(1758年)頃まで八戸に居住し、多くの弟子を育てたことが知られています。

八戸藩日記(はちのへはんにっき)

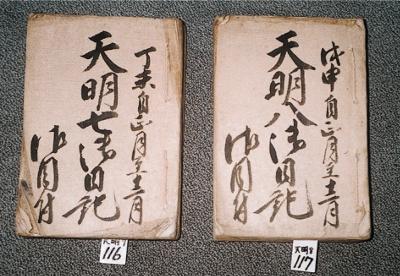

市指定:八戸藩日記

八戸藩日記は、八戸藩を研究する基本史料です。

藩士の任免・服務などの人事や領内の治安維持などが記された『目付所(めつけどころ)日記』、年貢諸役などの財政問題や各種営業許可と商取引などが記された『勘定所(かんじょうどころ)日記』、藩主の動向および身辺の金銭・物品の出納などが記された『用人所(ようにんどころ)日記』、江戸屋敷での幕府・諸藩との関係が記された『江戸用人所(えどようにんどころ)日記』などがあります。

遠山家日記(とおやまけにっき)

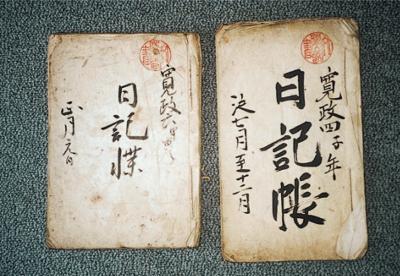

県重宝:遠山家日記

遠山家は、3代藩主通信(みちのぶ)の代に召し抱えられたとされている家臣で、当初は江戸勤番(きんばん)でしたが、その後八戸に移住し、目付・寺社町奉行など藩行政の中枢的な役に就いた上級武士です。

この日記は、寛政4年から大正8年まで、一部欠落があるものの連綿として127年間にわたって書き続けられ、武家一個人の生活記録にとどまらず、藩士の目を通し八戸藩政の動向や経済、社会の動静が記されています。

平成28年に県重宝(歴史資料)に指定されました。

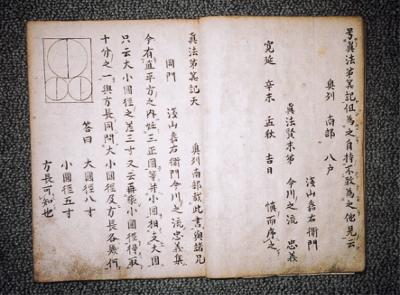

真法弟算記(しんぽうていさんき )

市指定:真法弟算記

『真法弟算記』の「真法」は真法恵賢和尚(えげんおしょう)のことで、恵賢は正十二面体および正二十面体など5個の正多面体を、日本で最初に発見したとされています。

本書は、恵賢の功績や高弟達の独創性に富む業績集で、自作の問題を神社仏閣に掛けて公開し答えを求め、また問題・図形及び術文を記した算額を上下二巻に編集したものです。

『真法弟算記』は、八戸藩の和算が高い水準にあったことを示すものです。

この記事に関するお問い合わせ先

- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年06月03日