やわたの八幡様を訪ねる

櫛引(くしひき)八幡宮は、八戸市民や周辺町村・岩手県北の人々から厚い信仰を受け「やわたの八幡様(はちまんさま)」と呼ばれ親しまれています。

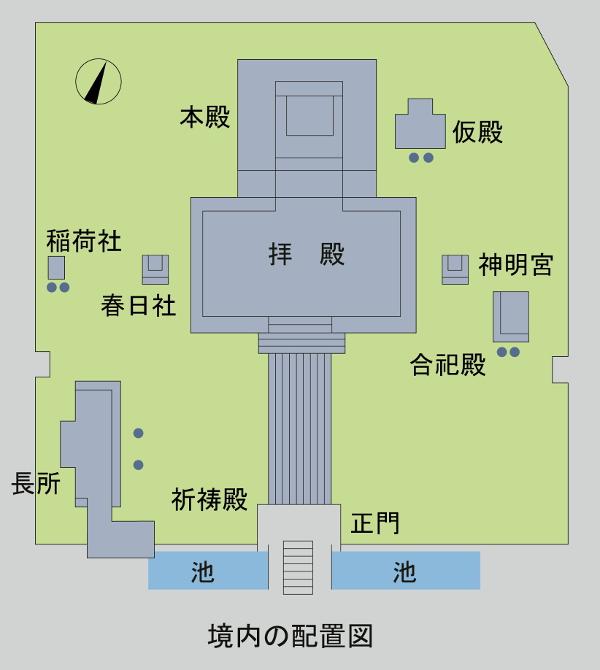

境内は、うっそうと生い茂った杉木立に囲まれ霊験あらたかな雰囲気をかもし出しています。旧暦九月中旬の例大祭では流鏑馬(やぶさめ)も行われ、正月の元朝参りには多くの参拝客が訪れます。また、国宝の鎧・兜や重要文化財の社殿など多数の文化財を所有しています。

櫛引八幡宮全景

交通アクセス

- 中心街(六日町)バス停から南部バス利用

「T72 一日市」「T170 三戸」「T131 福田」

「T132 苫米地駅通」行き

神社前下車(中心街からの所要時間約20分) - 八戸駅からタクシー利用(所要時間約10分)

重要文化財・県重宝(建造物)

本 殿(ほんでん): 3間社流造(3間×2間)

櫛引八幡宮は、奥州藤原氏討伐の戦功により糠部郡を賜った南部光行が、甲斐国の八幡大明神を建久3年(1192年)に六戸瀧ノ沢村に仮宮として移したのがはじまりで、後に櫛引村に神殿を構え櫛引八幡宮と称したと伝えられます。

現在の社殿は、盛岡南部28代重直が正保2年(1645年)から慶安元年(1648年)にかけて建立されたもので、その後、南部藩の手で何度か補修工事も行われてきました。

本殿、旧拝殿、末社神明宮、末社春日社、南門の5棟は、それぞれ特徴ある建築様式で造られており、江戸時代前期の社殿形態を伝える貴重な遺構として国の重要文化財に指定されています。

また、当社にある、県重宝「旧八戸小学講堂」は、明治14年(1881年)に、八戸小学の講堂として現八戸市庁前ロータリー付近に建てられたものを移築したものです。

神明宮(しんめいぐう):1間社流造

春日社(かすがしゃ):1間社春日造

正門(南門(みなみもん)):

四脚門(入母屋屋根)

長所(ながとこ)(旧拝殿):

入母屋造(7間×3間)

県重宝:旧八戸小学講堂(きゅうはちのへしょうがくこうどう)

国宝・重要文化財(工芸)

櫛引八幡宮の国宝館には、数多くの文化財が収蔵されています。中でも特筆されるのは、県内に3点しかない国宝の2点を占める赤糸威鎧(あかいとおどしよろい)と白糸威褄取鎧(しろいとおどしつまどりよろい)です。赤糸威鎧は、鎌倉時代の作で随所に八重菊模様の金具を散らし、兜と大袖に力強い「一」文字があることから「菊一文字の鎧兜」と呼ばれており、当時の金工技術の最高水準を示すものです。

白糸威褄取鎧は、後村上天皇から拝領したものと伝えられる南北朝時代の代表的な鎧で、応永18年(1411年)に根城南部家10代の光経(みつつね)が奉納したものです。ほかに、重要文化財の紫糸威肩白浅黄鎧(むらさきいとおどしかたしろあさぎよろい)、唐櫃入白糸威肩赤銅丸(からびついりしろいとおどしかたあかどうまる)、兜( 浅黄威肩赤大袖(あさぎおどしかたあかおおそで)二枚付)も展示されています。

国宝:赤糸威鎧 兜、大袖付 附唐櫃

国宝:白糸威褄取鎧 兜、大袖付 附唐櫃

重要文化財:

紫糸威肩白浅黄鎧 兜、大袖付

重要文化財:

唐櫃入白糸威肩赤胴丸 兜,大袖付

重要文化財:

兜 浅黄威肩赤大袖二枚付

その他の文化財

櫛引八幡宮には、国指定文化財のほかに県・市指定の文化財があります。

県指定には、備前(びぜん)国(現岡山県)長船(おさふね)の刀工、幸光(ゆきみつ)の銘がある日本刀、鎌倉時代末から南北朝時代にかけての作と思われる舞楽面が九面、社殿の軒下に吊るし、布で編んだ綱を振って鳴らす鰐口(わにぐち)「応永12年(1405年)」銘があります。

日本刀は、裏面の「永徳2年(1382年)」銘があることから、幸光銘でも最も古い南北朝時代の刀工の手によるものといえます。この日本刀は、国宝の白糸威鎧と一緒に奉納されたと伝えられています。

舞楽面は、櫛引八幡宮でも雅楽が行われていたことを伝える優れた作品です。鰐口は、青銅製鋳物で作られたもので、中央には菊花とも見える模様があり、外側に願主や製作者と思われる銘も刻まれています。

市指定の青銅擬宝珠(せいどうぎぼし)は、櫛引八幡宮南門前の反そりはし橋の親おやばしら柱に取り付けられていたもので、宝暦12年(1762年)に盛岡南部34代の南部利雄氏が寄進したものです。

県重宝:日本刀 銘「備州長船幸光」

二ノ舞(媼(うば))

二ノ舞(尉(じょう))

陵王(りょうおう)

還城楽(げんじょうらく)

散手(さんじゅ)

散手(さんじゅ)

神事面(伝採桑老)

納曽利(なそり)

貴徳(きとく)

県重宝:舞楽面(ぶがくめん)

市指定:青銅擬宝珠

櫛引八幡宮の例大祭で行われる流鏑馬

更新日:2020年01月17日