個人所蔵の文化財(1)

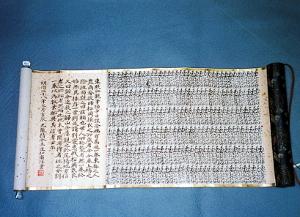

徳川家康自筆日課念仏(とくがわいえやすじひつにっかねんぶつ )

国重要美術品:徳川家康自筆日課念仏

戦国の世を勝ち抜き、江戸幕府を開いた徳川家康が、たくさんの人を殺した罪滅ぼしにと天台宗の僧天海(てんかい)の勧めで晩年に書き綴ったものです。市内には、家康が亡くなる4年前の慶長17年(1612年)のものが、下斗米(しもとまい)家(県立郷土館に預託中)、鈴木家、山本家に各1通が伝えられ、いずれも国の重要美術品に指定されています。これらは、明治38年に光竜寺の住職が、東京の知人から割愛されたものを信者に配ったものです。

日本刀 銘「奥観寿藤原吉廣(おくかんじゅふじわらよしひろ)」

県重宝:日本刀 銘「奥観寿藤原吉廣」

(長さ 70.3センチメートル 反り 2.0センチメートル)

小中野(こなかの)の音喜多(おときた)家に八戸藩お抱えの鍛冶士藤原吉廣がつくった刀が伝えられています。藤原吉廣とは、八戸藩お抱え鍛冶であった小笠原氏10代吉廣(宇吉)のことです。

小笠原氏は、延宝5年(1677年)以来、幕末まで14代に渡って藩の鍛冶棟梁・鍛冶頭を勤めており、なかでも吉廣は藩命で京都に遊学した、優秀な刀工です。この刀は吉廣の作品の中でも優れた出来で、刀の裏に「天保五年八月 日」の銘があり、郷土の刀工の技術を伝える貴重な資料です。

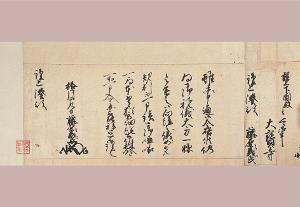

湊家文書(みなとけもんじょ)

県重宝:湊家文書

湊家文書は、戦国時代末期から安土桃山時代にかけて、東北地方各地の豪族達が津軽安藤(安東)氏の末裔(まつえい)である湊殿などにあてた11通の書状です。後に湊氏の一族がこれを携えて三戸南部氏に仕官し、八戸藩創設の際、八戸藩士になりました。

北奥羽の中世史を解明するうえで極めて貴重な資料です。

棟札「明徳五年」銘

県重宝:棟札「明徳五年」銘

この棟札は、松館(まつだて)の宮内(みやうち)観音堂で御堂の棟札とともに発見されました。

明徳5年(1394年)12月21日に平朝臣守長(たいらあそんもりなが)が新山宮(しんざんぐう)を造営した時の棟札で、市内最古のものです。

大きさは、長さ115センチメートル、幅が上13.5センチメートル、下12.5センチメートルで杉材が使われています。

根城南部氏の菩提寺である松館の大慈寺(だいじじ)との関わりも考えられる貴重な資料です。現在は、県立郷土館に寄託されています。

更新日:2020年01月17日