龗神社、来迎寺の文化財

龗神社の文化財

享保六年記年銘鉾先、武田信玄と屋台一式、太公望と屋台一式(きょうほうろくねんきねんめいほこさき たけだしんげんとやたいいっしき たいこうぼうとやたいいっしき)

市指定:享保六年記年銘鉾先

市指定:武田信玄と屋台一式

市指定:太公望と屋台一式

龗(おがみ)神社は、旧ニノ丸の北に位置し、明治初年まで法霊社(ほうりょうしゃ)と称して八戸城の館神として信仰されていました。

享保六年記年銘鉾先は、長さ67センチメートルの真鍮製で、「奉納宝剱一振 龗神 享保六辛丑七月吉日」と刻まれており、この年に法霊祭礼(のちの八戸三社大祭)が始まったことを示す祭具です。

武田信玄と屋台一式は、高さ141センチメートルの人形1体と、唐破風屋根(からはふやね)、単層吹き抜け形の屋台と、後背に下げる飾り幕からなります。享和2年(1802年)に製作された可能性があり、現存する山車人形のなかでは最古のものと考えられます。かつては河内屋が所有していました。

太公望と屋台一式は、高さ143センチメートルの人形1体と屋台、飾り幕からなり、人形の胴部に文化9年(1812年)の墨書(ぼくしょ)があります。かつては近江屋(おうみや)が所有していました。

万年暦(まんねんれき)

市指定:万年暦

幕府天文方源嶺南から天文暦学を学んだ八戸藩儒学医平田周庵が、文化9年(1812年)に龗神社に奉納した暦額。各年の歳徳神の方角、節気、雑節、日月食の予告などが記号で書かれています。

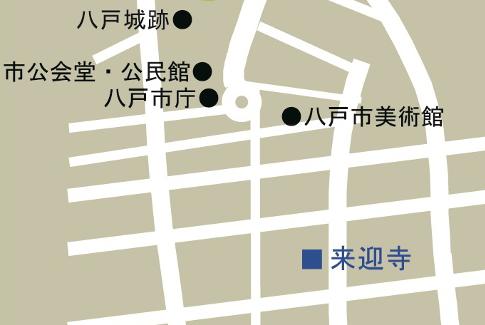

龗神社

来迎寺の文化財

地蔵菩薩像(じぞうぼさつぞう)

市指定:地蔵菩薩像

八戸藩主直房(なおふさ)公が八戸に移る際、母方の郷里の中里(なかさと)村(現岩手県岩泉(いわいずみ)町)で信仰されていた仏像を、湊町上ノ山(かみのやま)に移し、その後、元禄15年(1702年)に豪商西町屋石橋徳右衛門(にしまちやいしばしとくえもん)の屋敷内に安置され、さらに現在の来迎(らいこう)寺に移されました。

鎌倉時代の作とも、関東地方にあったものともいわれている端正な仏像です。

来迎寺

更新日:2020年01月17日