糠塚・大慈寺、禅源寺の文化財

糠塚・大慈寺の文化財

大慈寺(糠塚)本堂、山門、経蔵(だいじじぬかづか ほんどう さんもん きょうぞう)

糠塚の大慈寺は、松館の大慈寺の宿寺として延宝年間(1670年代)に創建されたといわれます。

本堂は、文化2年(1805年)再建の棟札が残っています。本堂内部の円柱及び中備えに和様の出三斗を組んだ意匠は県内には他にありません。

また、本堂の屋根は、八戸市新井田出身の名工、中村松太郎によって昭和30年(1955年)に当初の茅葺き寄棟屋根を活かした、鉄板葺きの唐破風向拝および千鳥破風付入母屋屋根に改修されています。

山門については、残されている棟札から天保2年(1831年)に建立されたことが知られています。

三間一戸の楼門で、屋根は入母屋造りとなっています。この山門の大きな特徴は1階の正面中央の間が琴柱の形をした火燈窓の形式(琴柱火燈)を取り入れていることです。窓案内図の形式としてはよくありますが、楼門の中央に用いる例は他にないといわれています。

大慈寺山門の左手に経蔵があります。この経蔵は、安政4年(1857年)から工事にかかり安政5年に上棟式を行った記録が残っています。また、当寺17世智法宣隆が、建立のため5年間資金集めの托鉢などをし、工事開始の前年、上京して大経蔵全部と転輪蔵一宇を求めたといわれています。

経蔵内には、八角形で回転する経棚が設けられています。経蔵は、外からは2層に見えますが、1層の建物です。

平成30年に県重宝(建造物)に指定されました。

県重宝:大慈寺山門

県重宝:大慈寺経蔵

県重宝:大慈寺本堂

禅源寺の文化財

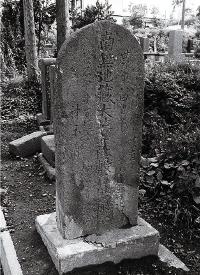

敷石供養塔(しきいしくようとう)

禅源寺(ぜんげんじ)の参道脇に、高さ136センチメートル、幅55センチメートルの石碑があります。この石碑は、禅源寺の住職も勤めていた瓦鏡和尚(がきょうおしょう)が、雪解けや長雨のためぬかるみがひどかった、鳥屋部(とやべ)町から禅源寺まで敷石を設け、天保13年(1842年)に完成した際に建てられたものです。

市指定:敷石供養塔

禅源寺

更新日:2022年02月08日