【第三回】八戸の城下町

前回は、八戸藩の歴代藩主についてご紹介しましたが、今回は、「八戸の城下町」についてご紹介いたします。

八戸の街づくりは、寛永7年(1630)に始まったとされています。廿三日町、十三日町、三日町、八日町、十八日町、廿八日町といった表通りは正保年間(1644~47)には完成しており、廿六日町、十六日町、六日町、朔日町、十一日町、廿一日町といった裏通りについても慶安元年(1648)には成立していたと推測されています。

従いまして、八戸藩が誕生した寛文4年(1664)には、八戸城とその市街はほぼ完成した形で、新しく生まれた二万石の居城と城下町として組み込まれたとされ、その骨格は現在までほぼ変わることなく続いています。

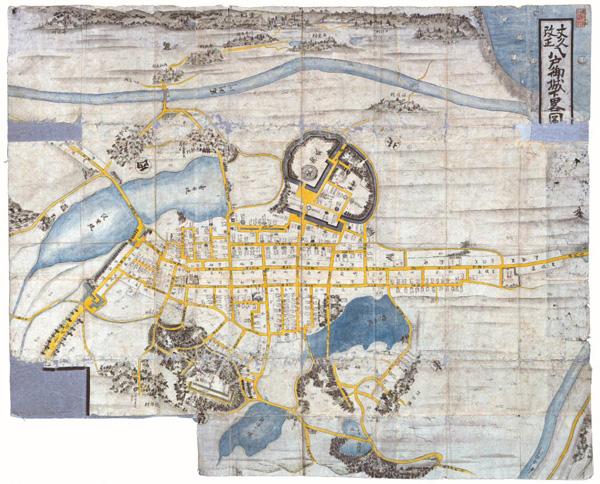

「文久改正八戸御城下略図(八戸市立図書館蔵)」を掲載しておりますのでご覧下さい。

文久改正八戸御城下略図(図書館蔵) (PDFファイル: 396.3KB)

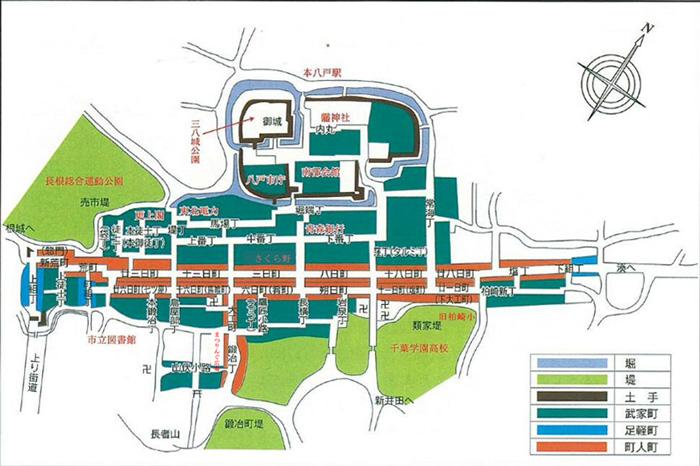

八戸の城下には、城(現在の三八城公園周辺)の南側に東西に細長い「町人町」が置かれました。町人町を挟むようにして「武家町」が置かれました。町人町の北側(城の周囲)には上級藩士の武家町、町人町の南側には下級藩士の武家町が置かれました。町人町の東西の両端には城下を防衛する「足軽町」が配置されました。武家町は「○○丁」、町人町は「○○町」と表記されています。

町人町は、木戸と高札のある本通りを挟んで北側(城側)に廿三日町、十三日町、三日町、八日町、十八日町、廿八日町といった表通りが、本通りの南側には廿六日町、十六日町、六日町、朔日町、十一日町、廿一日町といった裏通りが配置されました。日本全国には、たくさんの城下町がありますが、八戸のように、日付にちなむ町名が城下に12町もまとまってあるのは、大変珍しいことです。

また、三日町の裏通りは六日町、八日町の裏通りは朔日町というように表裏を足すと九になるように配置されました。奇数の九は、陰陽道では縁起の良い数とされており、町の繁栄・発展の願いをこめたものと考えられています。

表通りには御用商人などの大店が並び、裏通りには職人が集められ、職種によって住み分けが計画されました。十一日町=塩町、廿一日町=下大工町、六日町=肴町、十六日町=馬喰町とも呼ばれていました。

現在、八戸の市街地には、当時を偲ぶ建造物等はほとんど残っていません。しかし、江戸時代の地図を持って歩いても充分に道を辿ることが出来るほど、その町割りは変わらずに残されています。

更新日:2020年01月07日