個人所蔵の文化財(6)

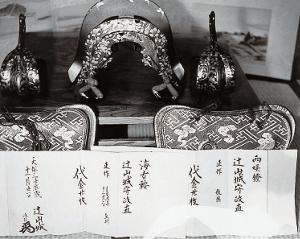

海有鞍・両咲鐙及び障泥(うみありくら・りょうさきあぶみおよびあおり)

寛文4年(1664年)、南部直房が幕府から二万石を拝領し、初代藩主になったのを記念して作らせた馬具と伝えられています。寛文5年12月6日辻山城守政直(つじやましろのかみまさなお)の作者名がついています。

海有鞍は、木製漆塗で金梨子地(きんなしじ)に橘の模様が付いています。両咲鐙は、鉄製漆塗で金梨子地に燕が入っています。障泥(泥障とも書きます)は、皮製に漆塗となっています。これらには、子孫の辻山城守政信の折紙(証明書天保三年銘)2通がついています。

八戸藩領内境塚大絵図(はちのへはんりょうないきょうづかおおえず)

八戸藩は、南部藩から分立した形で誕生したため両藩に境界はありませんでした。八戸藩は歴史が浅く、藩政全般に渡り盛岡南部藩の指導・助言を得なければならない立場にありましたが、粘り強く交渉して藩政立9年後に全境界を定めることができました。この絵図面は、その藩境を示すもので、大きな黒点が南部藩が築いた境塚、小さい黒点が八戸藩が築いた境塚です。

御拝領御鏡(ごはいりょうおかがみ)

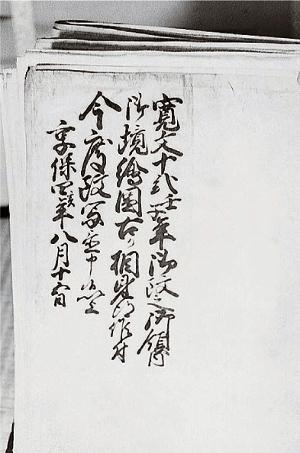

この鏡は、八戸藩2代南部直政が5代将軍徳川綱吉から拝領した鏡です。直政が御側衆(おそばしゅう)の時、朝鮮から幕府に詩文を添えた箱入りの屏風が献上されましたが、誰も箱の開け方がわからず困っていたところ、直政が詩文を解読して箱を開けました。綱吉は功を誉めオランダから献上されたビイドロ製の鏡と唐織(からおり)の能装束(のうしょうぞく)ほかを賜りました。この鏡は、その時のものです。

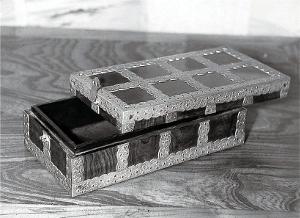

千両箱(せんりょうばこ)

市指定:千両箱

八戸藩主が代々お手元金入れとして使用したといわれるものです。ケヤキの木目を生かした千辺摺塗といわれる漆塗りが施され、細かい模様が刻まれた真鍮の金具が付けられています。普通の千両箱よりは少し大型で、縦20センチメートル、横47センチメートル、高さ11センチメートルあります。制作年代は、はっきりしていません。

大黒天像(だいこくてんぞう)

市指定:大黒天像

この大黒天像は、千体仏を3度彫ったことで知られる江戸中期の僧侶、奇峰学秀(きほうがくしゅう)が製作したものです。一木造で、高さは43.8センチメートルあります。 学秀が彫った仏像はその数が多いことから「学秀仏」と呼ばれ、庶民に親しまれてきました。本像は、簡略化された表現が多い学秀仏の中で、特に精緻に作られており、学秀が仏師としても優れた技術を有していたことを示す資料です。

更新日:2020年01月17日