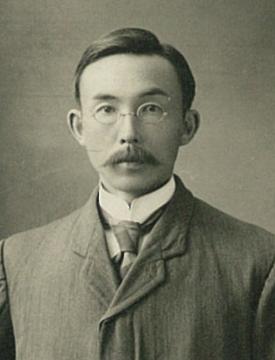

石田 収蔵

石田 収蔵(いしだ しゅうぞう)

明治12年(1879年)~ 昭和15年(1940年)

-知られざる人類学者-

(写真:板橋区立郷土資料館所蔵)

秋田県柴平村(現鹿角市)に農家の四男として生まれる。明治23年(1890)父の死に伴い、叔父石田多吉(石田家)をたより八戸へ転居する。31年八戸中学校(現八戸高等学校)、34年に金沢第四高等学校(現金沢大学)を卒業後、東京帝国大学・同大学院に進む。

大学では、動物学を専攻していたが、人類学者坪井正五郎との出会いにより人類学に関わるようになる。39年、東京人類学会編集員となり、この頃七戸でアオモリゾウの化石を発掘する。

収蔵は、現在国史跡となっている是川遺跡の発掘調査を初めて行った人物でもあり、それは大正2年(1913)のことであった。11年にも調査を実施し、これらの記録を手帳などに残しているものの未発表である。14年には、東京農業大学図書館長となった。

また、明治40年から昭和14年(1939)にかけて、5回におよぶ樺太(現サハリン)の調査を行い北方民族研究に心血を注ぐが、その全貌を発表することなく病魔に倒れた。石田家4代目石田實(詩人村次郎)は、親戚筋にあたる。

アオモリゾウの化石

(写真:板橋区立郷土資料館)

是川遺跡調査図面

(大正2年、写真:板橋区立郷土資料館)

(注釈)本ページは「先人パネル(石田収蔵)」をホームページ用にアレンジして作成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2022年11月14日