「元気な八戸づくり」市民奨励金の交付団体のご紹介

海猫ふれんず

令和3年度交付事業

(初動期支援コース)

高校生「海猫ふれんず」ワークショップ 事業

令和5年度交付事業

(若者支援コース)

海猫カフェ 事業

令和6年6月28日インタビュー

団体のご紹介

海猫ふれんずは、八戸市出身・女性3人組の情報発信ユニットで、令和2年に結成しました。メンバーはタレント・武術家・カメラマンで、YouTubeやSNSでの八戸圏域の魅力発信、地元への愛着を醸成するためのイベント開催など、さまざまな活動を行っています。

メンバーは全員、一度八戸を出て海外や県外で生活したことのあるUターン経験者です。地元を離れ八戸を外から見たり、他の地域の文化を知ったりするなかで、初めて八戸への愛着に気がついたという経験があり、現在の活動につながっています。

事業に取り組むきっかけや理由

団体結成後、さまざまな魅力発信をしてきましたが、若者の人口流出に歯止めがかからず、将来的に自治体の存続が難しくなる消滅可能性都市に八戸も含まれるといった報道を目にし、自分たちにも何かできないか考えるようになり、令和3年度「元気な八戸づくり」市民奨励金を活用し、高校生対象のワークショップに挑戦しました。

また、当団体のイベントや市主催の若者マチナカ会議において、多くの若い世代から「横のつながりがほしい」「もっといろんな人と話したい」「面白いことをやりたい。でも一人じゃ不安でできない」という声があり、こうした若い世代の交流や対話を促すことで、八戸が「若者が自分らしく生きられるまち」になっていけるのではないかと考え、令和5年度には海猫カフェ事業を実施しました。

高校生ワークショップ(令和3年度)

進学や就職で八戸を出ていくこととなる学生・高校生を対象に、将来地元から離れても、地域に愛着を持ち、多様な関わりをもつ人材になってもらえるよう、自分で応援したい自治体を選ぶことができる「ふるさと納税」をテーマに3回にわたってワークショップを実施しました。

まず、ふるさと納税の趣旨を説明したあと、八戸市中心商店街発信サイト「はちまち」のご協力のもと、「八戸しょーてん小僧サイダー」を返礼品にするとしたらどのようにPRしていくか、実際のマーケティングで使われるターゲット設定やPRページの作成・発表に取り組んでもらいました。

ワークショップには、ふるさと納税担当の八戸市広報統計課シティプロモーション推進室や八戸学院大学地域経営学部の先生にもご協力をいただきました。学生・高校生にとっては、ふるさと納税の経験もなく難しいと感じられたかもしれませんが、私たちのメッセージをお伝えできたと思います。

海猫カフェ(令和5年度)

海猫カフェでは、高校生から概ね35歳の若者を対象に、「対話」中心の参加型トークイベントを4回開催しました。青森県で活躍しているゲストのお話を聴きつつ、1つのテーマについてさまざまな角度から語り合うことで、異なるキャリアや人生観を持つ参加者同士が、新たなアイディアに触れ、思考を深められるイベントです。アンケートで「人生の選択のヒントになった」「このようなイベントをもっと開いてほしい」といった声があったほか、このカフェでつながった人脈を活かしてイベントを開催する方がいたり、カフェ終了後のいきいきとした表情が印象的であったりと、自分らしく生きるヒントを得たり、ひとつの居場所づくりにつながったのではないかと思います。

今後の活動の見通し・意気込み

高校生ワークショップと海猫カフェを通じて、参加者自らが主体的に「対話」することがとても大切だと改めて実感し、ファシリテーターとしてそのような場を提供できたことは、今後活動していく上での強みになっていくと思います。多くの若者にとって、八戸が自分らしく生きられるまちになるよう、いろいろな形で貢献していきたいと思います。

令和3年:高校生ワークショップのチラシ

令和5年:海猫カフェのチラシ

令和3年:高校生ワークショップの様子

令和5年:海猫カフェの様子

海猫ふれんず公式Instagram

海猫ふれんず公式YouTubeチャンネル

イカドンファミリー

令和5年度交付事業(若者支援コース)

イカドン活動持続化 事業

令和6年6月19日インタビュー

団体の概要

平成28年より活動を始めたイカドンは、館鼻岸壁朝市を練り歩きながら多くの地域住民や観光客とふれあい、その様子がSNSやメディアで知られることによって、八戸市や館鼻岸壁朝市のPRに寄与してきました。

これまではイカドンの生みの親である菅原さんが中心となって活動してきましたが、お亡くなりになり存続の危機となっていたところ、有志が活動を引継ぎイカドンファミリーとして活動しています。

事業に取り組むきっかけや理由

菅原さんの想いを受け継ぐべく結成したイカドンファミリーでしたが、すぐにグッズ等の権利関係が整理されていないといった課題や、毎回の活動の資金不足、担い手不足などに直面しました。そのため、奨励金を活用し、運営組織の基盤強化を行うことで今後の継続的な活動を目指すこととしました。

活動内容

これまでの活動は、故・菅原さんやメンバーの自己負担でありましたが、少しだけでも当団体の収益性を担保することで、持続的な活動を目指しました。

具体的には、イカドングッズを取り扱う朝市出店団体との関係づくりやイカドンLINEスタンプによる活動資金集めの仕組みづくりでした。

それとともに、朝市での活動回数を増やすこと。これまで故・菅原さんが長年続けてきた子供向けの飴とグリーティングカードの配布を継続すること。オリジナリティあふれる名刺を作成すること。イカドン本体や着物などの汚れや傷を随時修繕することなど、これまでの活動の拡充にも力を入れました。

活動の成果

奨励金を活用することで、LINEスタンプでの収益が見込めるようになり、徐々にですが、自己負担であった活動費やグリーティングカード等の作成費が賄えるようになりました。その結果、館鼻岸壁朝市だけでなく、市内で開催されるイベントや近隣地域のイベントなどにも出没できるようになりました。

また、朝市の各出店者との連携を進めた結果、イカドンを活用した朝市内での新たな連携が生まれ、朝市内のある新商品のパッケージデザインにイカドンが使われたり、朝市内のイカドン顔はめパネルの設置につながったりと、活動成果が朝市内随所で見られるようになっています。

今後の活動の見通し・意気込み

館鼻岸壁朝市の出店者との関係性が構築されつつあることが大きく進展したことだと考えています。今後については、ファンに向けたイカドンチェキ写真の配布や朝市イカドングッズ販売店舗向けイカドン認証ステッカーなど、収益性を担保することと朝市での活動の拡充を両輪に、活動を継続していきたいと考えています。

イカドンを応援したいという方は、イカドン公式SNSまでご連絡ください!

イカドングッズが充実してきました

朝市のPRにも貢献しています

高館地区連合町内会

令和5年度交付事業(まちづくり支援コース)

たかだてカップバスケットボール大会で地域人材を発掘育成 事業

令和6年5月27日インタビュー

事業に取り組むきっかけや理由

高館地区連合町内会では青年部が組織されており、さまざまな地域活動を実施していますが、持続可能な組織運営のためには、新たな人材の発掘と育成が課題となっていました。

そのような中、高館小学校の部活動が学校主体から地域主導へ移行になり、青年部では令和元年度に「たかだてクラブ」を発足。高館小学校の男女ミニバスケと音楽活動を運営することとなり、しだいに保護者と青年部の接点が生まれました。この関係を活かし、本来なら子どもと共に卒業してしまう保護者会役員に、卒業後もたかだてクラブや地域活動に携わってもらうきっかけとして、ミニバスケットボール大会「たかだてCUP」を企画しました。

活動内容

たかだてCUPの開催に向け、まず、たかだてクラブに現在所属している保護者や卒業生の保護者、青年部員に広く参加協力を呼びかけました。

5月29日には実行委員会を発足させ、大会実施の背景や目的を丁寧に説明しながら、役割分担や今後の日程共有を行いました。初めてスポーツ大会の運営を経験するスタッフが多い中、保護者と青年部が協力して準備を進め、備品のチェックや当日スタッフの動き等を確認しました。

また、オリジナルポロシャツを制作し、スタッフの意識醸成を図ったほか、連合町内会の広報集会を通じて、各町内会や小中学校に広く周知を行いました。

そして、7月29日(土曜日)・30日(日曜日)の2日間にわたり、高館・桔梗野小学校体育館を会場に「たかだてCUP」が開催され、男子5チーム・女子6チームの児童が熱戦を繰り広げました。

活動の成果

猛暑の中でしたが、第1回たかだてCUPはトラブルなく無事終了し、開催までの準備から当日の会場設営・進行などに地区住民が携わった好事例として、児童のはつらつプレーとともに新聞に取り上げていただきました。

地域人材の発掘・育成を目指しつつも、まずはきっかけづくりとして実施した事業でしたが、多くの保護者の協力を得られたことで、地域の子育て世代に地域活動を知ってもらい、青年部や地域との繋がりが形成されたことは大きな成果となりました。

また、すでに子どもが卒業しているOB保護者たちから快く協力をいただけたこと、地域事業として発信したことで多くの住民の関心を得られたことは、今後も事業を継続していく上での大きな足がかりとなりました。

今後の活動の見通し・意気込み

大会後の運営スタッフアンケートでは、連合町内会青年部を今回のたかだてCUPで知ったという人が約40%いました。一方、今後も地域の行事等のお手伝いに協力していただけるかの問いに、協力したいが約85%あったほか、たかだてCUPを通して地域の人とのつながりを感じることができたとの回答が約85%もありました。

今回の成功と反省を活かし、たかだてCUPを通じて地域の活性化と子どもの健全育成に寄与していきたいと考えています。

連合町内会広報集会での説明

たかだてCUP会場前での記念写真

選手たちのはつらつプレー

連合町内会会長より優勝トロフィー授与

駐車場の整理から試合の進行、選手たちのケアまで、青年部員と保護者が協力し、大会を支えました。

NPO法人青い森の情報技術者育成研究会

令和5年度交付事業(まちづくり支援コース)

キッズプログラミング教室 事業

令和6年5月24日インタビュー

事業に取り組むきっかけや理由

現在、小・中学校ではタブレットを用いた授業が始まり、情報端末の利活用が推進される一方で、これまでIT教育に携わる機会の少なかった教員やご家庭の負担など、さまざまな問題が危惧されます。

情報端末の利活用は、今後将来にわたりどんな職業にも関係することだと想定されますし、IT人材の不足も懸念されます。情報技術者の市民活動団体として、我々が何かお手伝いできることがないか考え、ドローンを用いた体験型プログラミング教室を開催することとしました。

活動内容

まず、たくさんの子どもに体験してもらえるよう、年間で500人規模(全16日・1日3回・1回あたり10人程度)の教室を企画し、奨励金を活用して、はっちシアター2の借上げ、ドローン機器及びバッテリー等の付属機器の購入やリースを手配しました。

また、対象を小・中学生(保護者の付添いあれば保育園等の年長さんも可)とし、市内小中学校に広く告知を行ったほか、団体のSNSでも周知を行いました。

さらには、体験したプログラミングやコードの入力方法について、ご家庭に帰っても家族や友人とお話ができるように、オリジナルのテキストを用意し、参加者に配付しました。

活動の成果

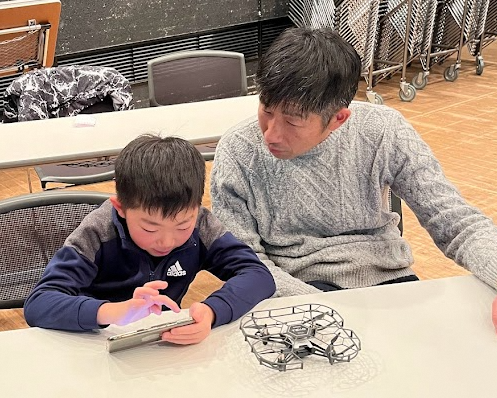

開催16回で300人を超える参加があり、たくさんの子どもにプログラミングの基礎を学び、ドローンの飛行を体験してもらうことができました。小学校高学年や中学生は、様々なコード入力を駆使し複雑な飛行にチャレンジする姿、小学校低学年では保護者と一緒に1つ1つ確かめながら入力する姿があり、自分の入力コードに従って飛行するドローンを見て、目を輝かせていました。

教室の運営では、教えること自体に思いのほか人手が必要なことが分かり、参加者数によってスタッフが不足したり、途中で機材トラブルに見舞われたりしたこともありました。また、はっちが利用できなかった日には、地域の仲良しクラブに出張したこともありました。こうした事態にも臨機応変に対応し、団体の教室運営の学びやノウハウの蓄積につながったことは、大きな成果であったと考えています。

多忙な中、ドローンプログラミング教室にご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

今後の活動の見通し・意気込み

自身で作成したプログラムが、ドローンの飛行という形で目の前で具現化する驚きや楽しみにより、子どもたちに学びの入り口までを伝えることができたと考えています。今回の教室運営で得た振り返りをブラッシュアップしながら、今後も活動を継続していきたいと考えます。

また、今回の教室では、子どもより夢中になるお父さんや優しく見守るお母さんなど、保護者の姿も印象的であり、親子で学ぶことで得られる共通の話題やコミュニケーションにより、相互理解につながる可能性を感じました。

ドローンプログラミングの続編として、情報端末の基礎知識や操作を習得できる「親子で学べる」パソコン教室など、親子のITリテラシーの向上やコミュニケーションに寄与する企画にも挑戦したいと考えております。

複雑な飛行にチャレンジする上級生

仲良しクラブでも開催

プログラミングに夢中になる児童

保護者と一緒にチャレンジする様子

TEAM響

令和5年度交付事業(初動期支援コース)

歌って聴いて脳を活性化 ~音楽で認知予防、介護予防~ 事業

令和6年5月7日インタビュー

団体の概要

大正琴の演奏を地域の方々に楽しんでもらい、音楽の良さや楽しさを伝えたいと思うメンバーが集まり、令和4年6月にTEAM響を結成しました。

事業に取り組むきっかけや理由

コロナの影響で、長らく市民の外出が減っていましたが、徐々にイベントなどが再開されるような雰囲気になってきましたので、大正琴で多くの方を元気にしたい、活動の幅を広げたいと思い、奨励金に応募しました。

活動内容

メンバー分のお揃いの法被を購入し、明るい雰囲気で演奏ができるようにしました。また、会場の状況やニーズに合わせて、演奏だけでなくクイズや踊りを取り入れたり、皆さんで歌える懐かしい曲を織り交ぜたりしました。お呼びがかかれば可能な限り出向き、たくさんの方に笑顔になっていただけるよう活動しました。

活動の成果

コロナの規制緩和もあり、思いのほかたくさんのオファーをいただき、令和5年度は31回の公演を実施することができました。昨年までは難しかった公民館や施設での公演も増えました。また、お揃いの法被を着たことで、お祭りやホコテンなどでも多くの方に気が付いていただけるようになり、徐々に団体の知名度が上がっていると感じます。新規メンバーを迎え、公演に練習に忙しい日々を送っています。

今後の活動の見通し・意気込み

これまでのTEAM響の良いところを活かし、多くの方に大正琴の演奏を楽しんでいただきながら、大正琴をやってみたいと思ってもらえるような、音楽に親しみやすい演奏内容を検討していこうと考えています。

高齢者施設での公演

公民館での公演

お祭り広場での公演

はちのへホコテンでの公演

八戸市立第二中学校父母と教師の会

令和4年度交付事業(まちづくり支援コース)

二中マチナカカレッジ&ポスターボードアップデート事業

令和5年7月1日インタビュー

学校・PTAの紹介

本校は、三八城・沼館・城下地区を学区としており、三社大祭期間中の中心街での奉仕活動には、子どもたちと共に先生方、保護者も積極的に参加してきました。また、PTA活動では、学校行事等への協力・参加のほか、リベラルアーツ講演会の開催など、教育に資する自主活動にも取り組んできました。

事業に取り組むきっかけや理由

コロナ禍で「さわやか八戸グッジョブウィーク」が終了し、中学生のキャリア教育の場を模索しているなか、総合的学習等で度々訪れている中心街のポスターボードに長年更新されていないものがあると判明しました。

活動内容

まず、ポスターボードの現状について、中心商店街の方の協力を得ながら生徒自ら調査をしました。そして、市民や観光客に喜ばれる絵図の考案・作成に取り掛かり、令和5年2月に7枚のポスターボードをアップデートしました。

また、市内の生徒、教育関係者に加え、地域の方や一般市民も参加できる二中まちなかカレッジをマチニワで開催し、武内隆明氏と浅田政志氏の講演のほか、パネルディスカッションでは二中生徒・卒業生も参加し、まちづくりについて意見交換ができました。

活動の成果

今回の活動の中で、様々な打ち合わせや作業などがあり、PTAや学校、生徒間、地域の方とのつながりが強化されたと実感します。

また、中心街に生徒が作成したポスターボードを掲示したことで、まちの景観が明るくなり、市民の方がまちをゆっくり見て回る様子を見かけました。

さらに、生徒が自主的にまちづくり活動に取り組むなかで、生徒の郷土愛を育むことができ、地域の課題の解決や市の魅力向上に寄与できたと思います。

今後の活動の見通し・意気込み

当事業は、PTA活動として一つのモデルケースになったと考えています。今後とも、学校や地域と連携しながら、生徒の学びや生徒によるまちづくり活動を支援していきたいと考えています。

現状のポスターボードの調査の様子

作画の様子

作画の様子

新しいポスターボード

新しいポスターボード

新しいポスターボード

大館連合婦人会

令和4年度交付事業(まちづくり支援コース)

自分たちでもできる避難所づくり体験事業

令和5年7月1日インタビュー

団体の概要

本会は、会員相互の親睦と地域活動への参画のほか、大館女性消防クラブとしても、地域の防災・防災体制に寄与することを目的に活動しています。((注意)R5.4.1現在 会員40名)

事業に取り組むきっかけや理由

災害はいつ起こるかわからない、多くの男性が不在の日中に起きたらどうするか、訓練や避難所設営には男性だけでなく女性の力も必要ではないか、それには女性も防災・減災の知識を持ち行動することが必要だと考えました。

活動内容

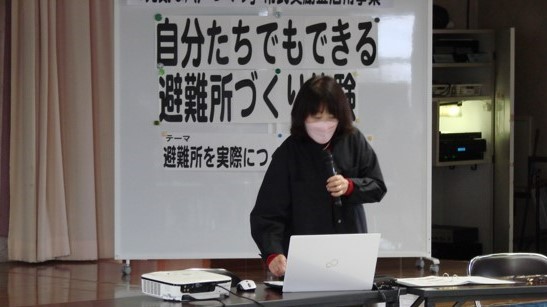

コロナ禍で実施が危ぶまれたものの、地区の一時避難所である大館公民館にて3回の避難所づくり体験会を、女性だけでなく地域の男性も交えて行い、各回40人程度の参加がありました。

また、小山内世喜子さん(一般社団法人青森男女共同参画地域未来ねっと代表理事)を講師に、避難所での女性の役割を学びました。

3回目には、大館公民館が避難者で定員オーバーし、山道町内会が独自の避難所を設営する想定で訓練を実施しました。

活動の成果

事業を通して、改めて避難所での女性の役割が重要であることが分かり、実際に、徐々に女性の意識が変化し、発言力が強くなってきたと感じました。さらに、女性の視点や意見を活かす具体的な動きができるようになったことは大きな成果と考えます。また、地域の見直し(大工さんだった人、介護ができる人などの人的資源)のきっかけとなったことは、想定外の成果でした。

今後の活動の見通し・意気込み

事業の成果が持続できるよう、今後とも地域での避難所づくり訓練を継続していきたいと思います。女性は気づく能力があり、すぐ行動に移せるパワーもあります。そうした能力が発揮できるような情報共有などの仕組みづくりを協働で行い、地域の防災・減災につなげていきたいと思います。

講演会の様子

段ボールベッドの組立て体験

NPO法人Earth as Mother青森

令和3年度交付事業(初動期支援コース)

未来の子供達につなぐ 食育・食農・福祉のわ 2021事業

(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、令和3年度の映画上映会は中止。

令和5年1月5日インタビュー

団体の目的・概要

「環境と人のあり方を考える」をスローガンに、「未来の子どもたちが笑顔で暮らせる健康で持続可能なコミュニティづくり」を目指し、6つの理念(住育・環境)(智育・学問)(食育・食農)(共育・文化)(健康・医療福祉)(徳育・愛と精神)のもとに愛知県を中心とし、全国6か所で各地域の特性を活かし活動しています。

青森の会員数:28名(令和5年1月1日現在)

活動のきっかけ

近年、自然災害も多く、子どもたちが大人になっても健康で元気に過ごせるかと心配になる昨今、あらためて「生きる力、安心・安全な食」の大切さを痛感しました。

会の理念に賛同する仲間が集まって、まずは八戸でもできることから始めようと、畑で無農薬の作物づくりに挑戦しました。そこから活動の幅を広げ、現在は食に関するセミナーや映画の上映会、種差海岸にて裸足でアーシングやゴミ拾いなども行っています。

安心・安全な真農業の推進

畑で栽培している作物は、子どもたちと一緒に愛情をこめて育てた無農薬野菜です。安心・安全なおいしい作物を共に育み、共に学び、共に食することで健康と真農業の推進に取り組んでいます。

市民の皆様へ

当団体は、無農薬で栽培する畑や田んぼを中心として、米や野菜の成長や、自然環境の再生など、これからの時代を生き抜くために大切なことを一緒に学び、実践していきたいと考えています。

会の理念に賛同していただける方、ボランティアの方、随時仲間を募集していますので、ぜひお声がけをよろしくお願いします!

収穫祭(みんなで収穫)

収穫祭(みんなで料理)

リーベリー実行委員会

令和4年度交付事業(まちづくり支援コース)

「夏休み子どもワークショップリーベリー」事業

令和4年10月19日インタビュー

団体の目的・発足のきっかけ

団体の目的

1.青森県南を中心にものづくりを生業とする作家が、製作活動の他に講師として活動 できる場所を作ること。

2.「もの作りが好き」「もの作りがしたい」と考える小学生と作家さんとのマッチング。

3.それらの活動による地域活性化の一助となること。

数年前、小学生をもつ親御さんから「夏休みの宿題の工作や絵が大変」という話を聞き、ものづくり作家が得意とする分野を活かせる場をつくれるのでは…と考えたのが始まりでした。

「選択肢を増やしより多くのジャンルから楽しんで欲しい」と考え、活動内容の充実を図る為に作家仲間を中心に協力を求め団体発足に至ります。

活動内容

未来を担う子どもたちが喜びや楽しさを感じながらものづくりに興味をもってくれること、また共働き世帯が珍しくない今、子育て世代の助けになる活動をと考え7月の夏休みのタイミングでものづくりワークショップを開催しました。

夏休み子どもワークショップリーベリー

日時 令和4年7月23日(土曜日)10時00分~16時00分

場所 YSアリーナ八戸 2階ホワイエ

出展ブース14、フードブース6、ワークショップ参加者約350人

新しい取組みのPR、市民の皆様へ

「夏休み子どもワークショップ リーベリー」では本当にたくさんの子どもたちにものづくりを楽しんでもらいました。

またそれを見守る親御さんたちの笑顔が素敵で!

ものづくりを通して、子どもたちが人との関わりを学ぶ場や家族で楽しむ場を創出したいと考えます。

また来年も開催して欲しいと言う声がたくさんありました。

来年はさらなる充実を図りたいと思っております。今回参加出来なかった方々も、是非一緒に「ものづくり」を楽しみましょう!

R4年7月23日(土曜日)YSアリーナ

10時00分~16時00分

約350人のワークショップ参加者

作業風景

作業風景

八戸さんぽマイスター

令和3年度交付事業(初動期支援コース)

「八戸のファンを広げよう!」事業

令和4年7月12日インタビュー

団体の目的・発足のきっかけ

「まち歩き」を通して、多くの皆さんにこの街の魅力を発信し、八戸のファンになってもらうことを目的に活動しています。

平成27年、八戸市からの委託で「街なか案内人育成事業」を、当時の八戸観光コンベンション協会が、案内人の希望者を募集して始まりました。

活動内容

街並みや路地、人気のお店などをめぐり地元の皆さんと触れ合う「まち歩き」というスタイルで活動しています。

例として横丁めぐりや陸奥湊散策、館鼻岸壁朝市などですが新しいコースを作るために市民奨励金を利用させていただきました。それによって八戸三社大祭御朱印巡りや、海辺のスイーツ&ランチなどのコースを展開できることとなりました。

新しい取組みのPR、市民の皆様へ

最近は各方面から、新しいまち歩きスタイルを提案してもらいたいという要望が増えてきました。先日は高齢者施設とZoomでつないで、我々のガイドを生中継するという企画をやってみました。旅行に行けない施設の皆さんには大変喜んでいただきました。また、旅行会社や各町村などから、具体的なコースを指定されて提案するケースが出てきました。

市民の皆さんには、地元の皆さんや全国の皆さんに八戸の魅力を発信して、八戸のファンを増やそうという活動に参加してみませんか。

夜の中心街散策

陸奥湊散策

館鼻朝市散策

御朱印めぐり

この記事に関するお問い合わせ先

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階

電話:0178-43-9207 ファックス:0178-47-1485

- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年07月17日