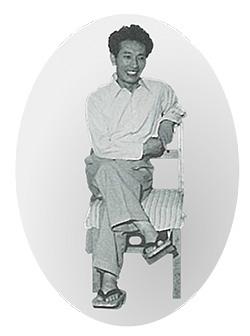

石橋 宏一郎

石橋 宏一郎(いしばし こういちろう)

明治44年(1911年)~平成5年(1993年)

-北国の風土を描き続けた洋画家-

十八日町の煎餅屋”石友”に長男として生まれた。父の友吉は、筒型の煎餅容器の考案や三社大祭の山車製作など、創意工夫による物づくりが得意だったという。幼少期から絵画が好きだった宏一郎は、八戸中学校(現八戸高等学校)卒業後しばらく家業に携わるが、昭和15年(1940年)に上京し、川端画学校に入学した。18年には、洋画家の松本竣介の勧めで二科展に初出品した「鍛冶屋サン」が入選する。しかし19年の出兵により絵画制作を中断せざるを得なくなった。

終戦後八戸に帰郷すると、塗料店を営む傍ら制作活動を再開。24年には「いさばかが(魚を売る女)」などで新人賞を、翌年には「横臥裸婦」などで特待賞を受賞した。

「厳しい東北の土地で生きている姿に、充実した美しさを感じます」と語る宏一郎は、力強い線と、激しい色彩の骨太な作品で、馬力大会や行商の女性たちなど、北国に生きる人びとの姿や自然を表現し続けた。

二科会青森支部の支部長として、後進に中央への道を開いたほか、小学生の時に出会った先生に影響を受け絵画の道に進んだ自身の経験から、中学生を集めて写生大会を開催したり、店の二階に石友美術教室を開き、後進の指導に力を入れた。

56年には二科会評議員に就任。52年八戸市文化功労賞、平成元年青森県文化賞を受賞。

戦後、宏一郎とともに二科会で活躍した八戸出身者に、月舘れいや岩館千松がいる。

「いさばかが」(新美術館建設推進室所蔵)

更新日:2020年01月16日