浦山 太吉

浦山 太吉(うらやま たきち)

嘉永6年(1853年)~大正3年(1914年)

-八戸港建設の基礎を築く-

浦山太吉は、十三日町で小間物雑貨店「板屋」を経営していた浦山太郎兵衛の長男として生まれた。明治初期に秋田の鹿角において鉱山の採掘業を始めた。構内に簡易鉄道を敷設して、鉱山から八戸までの運送と八戸港から各地への輸送を企画したことで知られている。

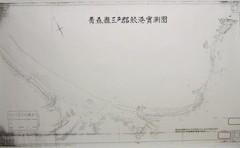

明治12年(1879年)に有志一同で海運会社「八戸共商会」を設立。鮫築港の必要性を各界に働きかけ、内務省の外国人技師による鮫港の測量を実現させた。

また、14年に日本鉄道会社の取締役に就任し、東北本線の八戸経由ルートの実現にも尽力した。24年に上野-青森間が全線開通し尻内駅(現在の八戸駅)が開設され、八戸の経済発展に大きな影響を与える事となった。太吉は生涯を通して港湾建設を訴え続けたが、鮫港修築事業は太吉の没後、大正8年(1919年)に着工され、昭和8年(1933年)の開港にこぎつけている。八戸市名誉市民第1号の浦山助太郎は太吉の娘婿である。

内務省の外国人技師「ローエンホルスト・ムルドル」が作成した鮫港実測図。

現在の八戸港。北東北の国際物流拠点港として、また、全国を代表する漁業基地として発展を続けている。

更新日:2021年03月11日