中村 拓道

中村 拓道(なかむら たくどう)

明治44年(1911年)~昭和49年(1974年)

-教員から政治家へ-

青森市の魚小売商の三男として生まれる。本名は粕太郎(かすたろう)。幼少期に父母兄姉と死別し、苦学して旧制青森中学、青森県師範学校本科二部に進学。昭和5年(1930年)卒業と同時に四和村(現十和田市)の滝沢小学校に赴任。翌年から10年間は三本木町(現十和田市)の上切田小学校に勤めた。

昭和恐慌真っ只中の農村部で教壇に立った中村は、世の中を渡るには人前で自分の意見を話せる人になることが大切だと説き、弁論の指導に力を入れた。また農村の暮らしを良くしようと、地域の老若男女と膝を突き合わせながら議論を交わした。当時の体験がその後の政治姿勢の根幹になったと、後年彼は振り返っている。

教育だけでは暮らしの問題は解決しないと、16年に県庁へ転出。戦後、拓道に改名し、24年の県議選で八戸市から立候補する。落選するも、翌年山崎岩男労働政務次官の秘書として政治を学び、26年の県議選に初当選する。理路整然として弁舌さわやかな「中拓節」、礼節を重んじた態度に信頼が集まり、36年には副議長に就任する。

40年の八戸市長選で、四選を目指す岩岡徳兵衞の対立候補に擁立され、無所属で当選。教育福祉分野に尽力し、学校給食全面実施やパイピングリンクの新設、赤十字病院の移転新築、保育所の充実などに取り組んだ。44年から2期にわたり衆議院議員として国政に参画したが、任期半ばで亡くなった。子息の中村寿文も元八戸市長、元県議会議員。

八戸市内の保育所にて 中村市長時代に多くの保育所が設置された(個人蔵)

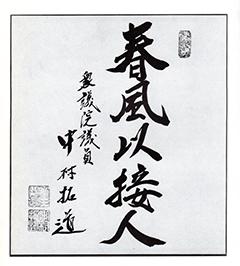

「春風をもって人に接し、秋霜をもって自らを戒む」を信条としていた(個人蔵)

更新日:2024年07月02日