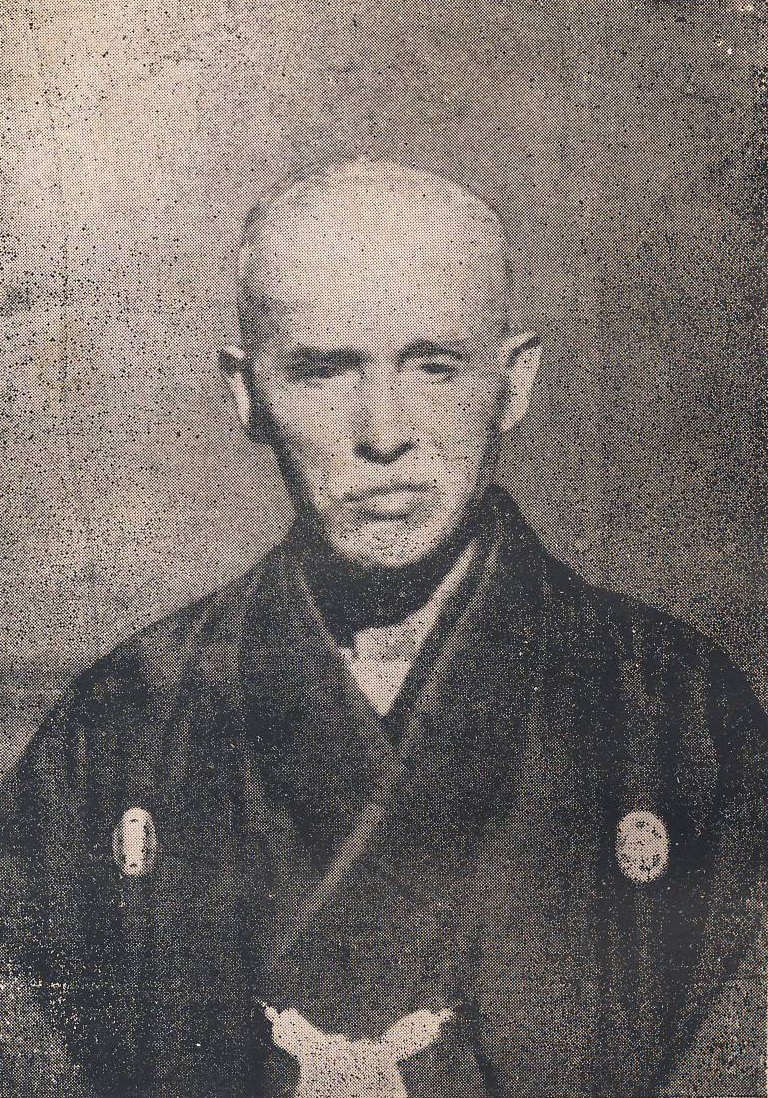

渡邉村男

渡邉 村男(わたなべ むらお)

安政4年(1857)~昭和10年(1935)

『八戸聞見録』を編さん、北村益ら教え子と長年交流

(写真:『八戸聞見録』[頒布本改訂再版]より転載)

渡邉村男は、安政4年(1857)、筑後国柳川藩(現福岡県柳川市)の上級武士渡邉家に生まれる。明治12年(1879)、東京教育大学の前身である東京師範学校中学師範科を卒業後、22歳の若さで三戸郡公立中学校の教員長に就任し、12年から14年の間、八戸で過ごした。

当時の教え子には、後に「八戸青年会」を設立する湊要之助や北村益をはじめ、八戸市初代助役で書家としても活躍した久保節、はちのへ新聞社を主宰し八戸を代表する書家でもあった女鹿左織、郷土誌『向鶴』を著し数々の校歌も作詞した中里忠香、東北一と言われた芝居小屋「錦座」を建てた西村喜助ら、後の八戸の政治・文化・教育を牽引する人々がいた。

なかでも北村益と久保節は、村男の指導の様子を「余暇のある時は必ず生徒たちを連れて近郊の山野を歩きまわった。さらに、古老を訪問して歴史や事物を調査し、このことで郷土とその歴史を大切にすることを教えた」と述懐している。

『八戸聞見録』は、明治天皇の「奥羽・北海道巡幸」に合わせて村男が14年に編さんした。八戸地方で最初の全8巻にわたる地歴誌で、江戸時代から明治時代初期の当地方の自然・歴史・人物・伝承・名所・産業・災害記録などが記述され、編さんにあたり八戸の人々が資料提供など全面的に協力している。

この書は、青森県令山田秀典を通じて明治天皇に献上され、天覧された。この書によって、八戸地方の状況が皇室・政府より意識されるようになり、後に国家事業による港湾や鉄道の整備・推進につながった。また、29年、5代にわたって南朝に忠節を尽くした根城南部氏の功績が公認され、4代師行は正五位を与えられた。30年、子孫である遠野南部氏34代行義は華族に列せられ、男爵を授けられた。

14年、村男は父の急死により家督を継ぐため帰郷した後も、教え子たちとは数十年も交流が続いた。31年、17年ぶりに八戸を訪れた際は、20名ほどの教え子たちと八戸青年会の道場で再会している。

昭和10年(1935)、死去。享年78歳であった。

『八戸聞見録』〈原本増補本 八戸市立図書館所蔵〉

全8巻のうち、現存する6巻

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階

社会教育グループ 電話:0178-43-9154

公民館グループ 0178-43-9516

文化財グループ 電話:0178-43-9465

- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年07月16日